- 当前位置:学历提升 -> 新闻内页

中医养生是指通过各种方法颐养生命、增强体质、预防疾病,从而达到延年益寿的一种医事活动。《黄帝内经》在开篇《上古天真论》首起问题就是关系功能衰退和寿命的问题“余闻上古之人,春秋皆度百岁而动作不衰,今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?”。《神农本草经》则不断提出“不老”的概念。

中医养生贵在养德,这是健康长寿最重要的条件之一。中医养生历来重视精神卫生。《黄帝内经》所言"恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来",就明确提出养生应注重精神方面的保养。上古天真论中的养德,主要是体现在合同与道、德全不危、淳德全道,才能有利于寿蔽天地健康长寿的理想境界。

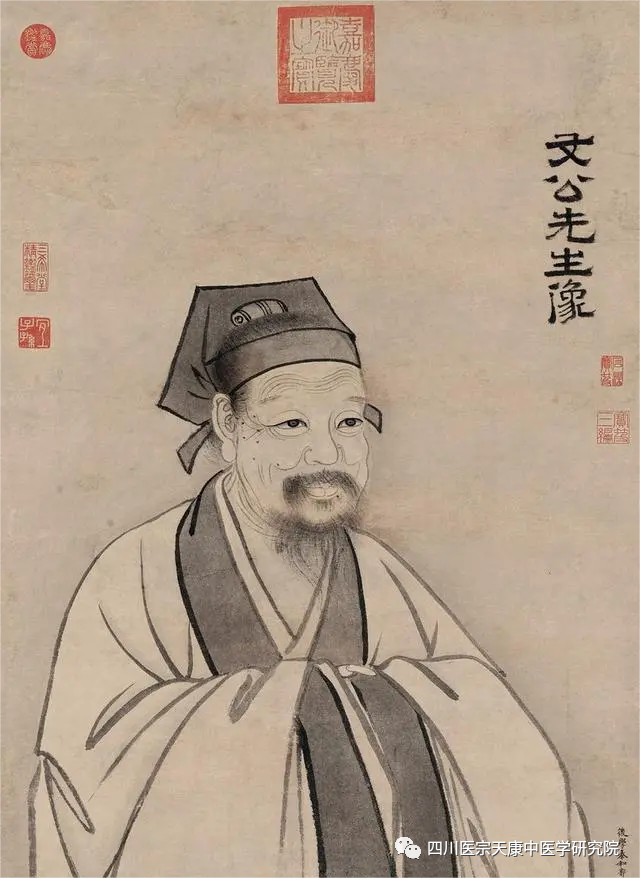

一、朱熹养生基础思想浅探

朱熹(1130年9月15日~1200年4月23日)南宋著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人、闽学派的代表人物,世称朱子,是孔子、孟子以来最杰出的弘扬儒学的大师。他是宋代理学思想的总结者,建立了宏大的理学体系,被尊奉为“朱子”,对后世产生了深远的影响。

作为理学集大成者,朱熹对中国的哲学发展做出了巨大贡献。他的理学思想深入人心,成为元、明、清三朝的官方哲学。他的学说主张以“格物致知”为核心,强调通过观察事物的本质来获得真知,朱熹思想成为中国传统文化的重要组成部分。

朱熹还致力于研究《周易》,他撰写的《周易本义》被列在河洛和先天图之前,与弟子蔡氏父子一同编纂的《易学启蒙》,对后世的研究和发展产生了深远的影响。宋代时期,在儒、释、道三家不断融合的背景下,朱熹援道入理、援佛入理以及朱熹晚年体弱多病,促使朱熹形成了注重顺道、持中、动静结合。朱子在武夷山镌刻“涵养天机”四字。所谓天机,即是天真,是每个人自然而然的天性。

朱熹的养生之道不仅仅只是身体的健康,而是将道德健康和精神心理健康都纳入养生之中。朱熹以道德之心的健康作为其身心健康的基本点,通过养气、养神的种种手段,进而实现其合于大道的理想状态。

朱熹的养生思想中处于学理根基位置的应该说是《周易》,朱熹把天地四时的变化看作是阴阳二气消长往复的结果,在《周易本义》中用十二消息卦来解释一年12个月的变化和养气要领。然后,天地四时的这种规律也会落实到人的一呼一吸之间,所以,朱熹认为“人之所以生,理与气合而已”,气就反映着阴阳的消长变化,而理则是一种本源性的、始基性的东西,在人身上类似于精神意识层面的本性、人之所以为人的本质规定等内容。养生抑或为学修养,都是从“养气”入手,到“穷理”终了。

二、合乎天道的自然规律

朱熹认为人的生命来源于天道,生命的长短由自然法则决定。《系辞》中认为“一阴一阳之谓道。”所以在养生中缺阴少阳都是不利于人的身心健康的,而是要做到阴阳调和,以阴养阳,以阳养阴,在阴阳的交流互感中达到气通,达到养生的需求。阴阳二气在体内并不是静止不动的,而是出于不停的交感变化之中。

朱熹在《四书集注》中说道:“物之终始,莫非阴阳和散之所为,是其为物之体,而物所不能遗也。”阴阳二气在体内相互交感调和,是气通的前提条件,在阴阳的和谐交感中达到养气养心这一目的,最终达到身心健康,延年益寿,即“人法乾坤之道,至此则可以为贤矣”。

三、持中守正

朱熹对于“中”的解释是:“中者,不偏不倚,无过不及之名。”孔子将中庸作为最高的道德准则和处理事务的准则,朱熹作为儒家的支持者,在养生中也体现了中庸之道。持中的养生之道即要做到不偏不倚,做到适中,当强则强,当弱则弱,当有则有,当无则无,顺应中庸之道,才能心平气和,达到养生的目的。

朱熹认为喜怒哀乐未发的时候心处于无偏无倚,无过无不及的“中”的状态,喜怒哀乐过度均可致人患病,只有不过度、适中,才能避免疾病,保持健康。朱熹认为“天地之道,所以长久,亦以正而已矣。”所以只有做到“正”,凡事都做到恰到好处,当身体偏离了“正”就要及时进行调整,使身体回归到正位,使身体达到平衡的状态,保持身体健康,达到延年益寿。

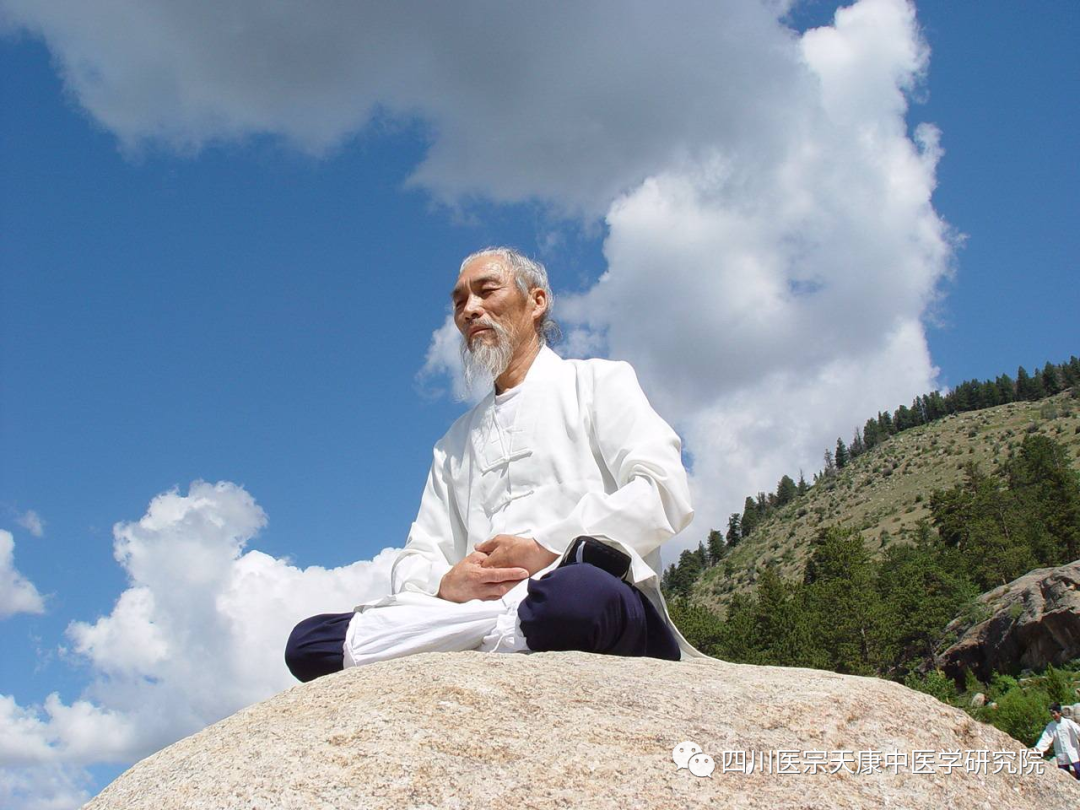

三、动静相宜

朱熹十分推崇静坐养生的方法,他在注释《周易》时说:“安静以养微阳也。”在朱熹看来,静可使人气理平和,从而达到涵养阳气的目的。另外,主静可使人精神刚健和道心坚固。

朱熹并不是一味的强调“静”,而是在主静中实现动静结合。朱熹“动静结合”的养生方法讲求的是外在的约束和内在的修炼,做到静中有动,动中有静。“动静结合”中的“动”并不是单纯的身体的活动,而是通过“穷理”的方法进行“动”,在这过程中达到养生的效果。

朱熹在“动”的过程中达到身体上的活动,并且在“穷理”过程中达到精神世界的“健康”,达到养心、养气,达到知行合一,实现养生之道。朱熹动静结合的养生原则不能超过“敬”的范围,即动之有理,不能放纵,要符合理学中行动的原则。

四、应时而生

朱熹认为一年二十四节气,在不同季节中,养生方法要有所不同,有所侧重。朱熹在《周易参同契考异》中指出内丹修炼须依“时“进行,书中朱熹指出:“一息之间,便有晦朔弦望。上弦者,气之方息,自上而下也。下弦者,气之方消,自下而上也。望者,气之盈也,日沉于下而月圆于上也。晦朔之间,日月之合乎 上,所谓‘举水以灭火,金来归性初’之类是也”。

朱熹以月圆月缺为比喻,说明人体内部之气运动变化有生、长、盈、消、息、寂的各个阶段,提出了呼吸有时的理念。朱熹认为要顺应自然来养生,由于冬季阴冷,人体需养阳以防阳灭而成独阴,以防阴阳失调;春天万物生长,阳气逐渐胜于阴气,则需抓紧养阳;夏天阳盛之极,阴气弱极,此时需养阴,此时若是一味养阳,则会造成体内的各部分的混乱;秋天为阴长之时,不使阴阳相争是养生原则,否则阴阳相争必两败俱伤。

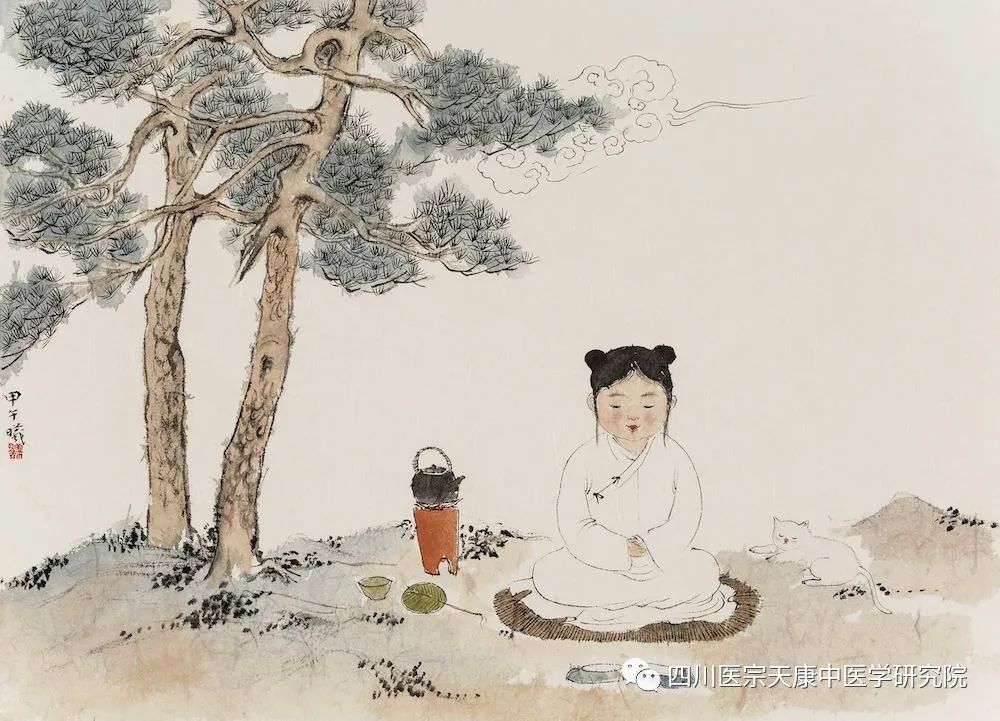

五、调息静坐法

朱子曾作《调息箴》曰“鼻端有白,我其观之。随时随处,容与猗移。静极而嘘,如春沼鱼,动极而翕,如百虫蛰;氤氲开阖,其妙无穷。孰其尸之,不宰之功。云卧天行,非予敢议。守一处和,千二百岁。”

朱子认为,静坐要顺其自然,好比蛰虫冬眠一样。“静坐非是要如坐禅入定,断绝思虑。只收敛此心,莫令走作闲思虑,则此心湛然无事,自然专一。”朱子善于将身外杂事搁下,通过静坐驱散一切杂念以达到养生祛病的目的。《答黄子耕书》云“病中不宜思虑,凡百可且一切放下,专以存心养气为务。但加趺静坐,目视鼻端,注心脐腹之下,久自温暖,即渐见功效矣。”

朱子强调,静坐可安顿身心,收敛精神,是很好的心性修养工夫,“读书闲暇,且静坐,教他心平气定,见得道理渐次分晓”、“始学功夫,须是静坐。

朱子通过静坐来收摄放心,他说,“中年以后,气血精神能有几何?不是记故事时节。熹以目昏,不敢着力读书。闲中静坐,收敛身心,颇觉得力。”朱子晚年疾病缠身,用静坐来祛病,“某今年顿觉衰惫,异于常时,百病交攻,支吾不暇。服药更不见效,只得一两日静坐不读书,则便觉差胜。”

六、致养其气

朱熹认为 :“人之所以生,理与气合而已,天理固浩浩不穷,然非是气,则虽有是理而天所凑泊。故必二气交感,凝结生聚,然后是理有所附著。”因为理与气的相依不离,相交相融,造就了世间万物,所以朱熹在《四书集注》中写到“人故当敬守其志,然亦不可不致养其气。盖其内外本末,交相培养,此则孟子之心,所以为尝必其不动,而自然不动之大略也。”

朱熹指出“致养其气”的好处:“ 死生有命,当初禀得气时便定了,便是天地造化。只有许多气,能保之亦可延。且如我与人俱有十分,俱已用出二分。我才用出二分便收回,及收回二分时,那人已出四分了,所以我便能少延。”朱熹认为通过调理养气,可达到延年益寿。

朱熹不是就养气而养气,养气和养心是相辅相成的,以养心促进养气,心中顺畅安然,气通和畅,便达到身体上的健康。

朱熹认为养生应养道德之心,道德健康是养生的重要基础,只有保持道心中正,守之主一,才能使危者安。朱熹的养生精神中以养心为主,养气为辅,心气共养;而养心之中,又以养道心为要。朱熹在“养心为主,养气为辅,心气共养”的养生观中,形成了具有“气理”特征的养生方法和养生原则。

七、朱熹养生的现代社会指导

儒家思想中倡导中庸之道,提出中道与养生的理念,认为正常人的健康状态为和,在发生疾病后会出现不和的情况,即身体的各个器官、组织、内在细胞出现不平衡的情况。而中医养生则讲究阴阳平衡,也是实行以和为贵的治疗观念,中道观念影响着中医养生文化。

儒家养生重在修身,其修身思想是同其入世精神紧密相结合的。《大学》曰:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。”这是儒家实践的八个步骤:格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。宋儒又多吸收医学养生法,使儒医兼通,逐步形成了儒家系统的养生流派。

朱熹是中华文化史上的一位圣人,被视为中国哲学范式演进的关键性人物。朱熹是先秦以来儒家系统中最著名代表人物之一,也是我国后期封建社会在文化思想领域中影响最大的思想家。从学术成就上看,他是宋代理学的集大成者,也是宋明理学最突出的代表。从他的历史地位和社会影响上看,朱熹在中国古代学者之中,可算是屈指可数的几位伟人之一。研究历史,我们有时会发现一个学派的兴盛与学宗的养生不无关系。

中医药植根于中华传统文化,深刻体现着中华文明最古老的原创文化基因,在其数千年的发展历程中不断吸收先进的自然科学、人文科学和哲学思想,深刻体现了中华民族以人为本的认知方式和价值取向,形成了研究人体生理、病理配以中药本草来进行疾病诊断和治疗的学科体系,是我国重要的卫生、经济、科技、文化和生态资源,也是世界公认极具特色的健康服务资源。

我们中华民族正处在伟大的全面民族复兴之际,研究我们民族文化的历史和它发展的前景,就必须适应当代世界文化发展的新形势,我们要充分发掘传统文化精髓,深耕力挖传统文化有益于当代社会发展的有为部分。弘扬优秀中华传统文化,服务于人民群众、促进社会健康发展。

纪念朱熹诞辰893周年

四川医宗天康中医学研究院桑子冰编撰

2023年10月28日

联系地址:成都市十二桥路37号华神大厦B座五楼; E-mail:sckxys@foxmail.com

秘书处:028-87788670;事业部:028-87769288;秘书处医小古:15756591911;医宗微课网-您身边的医养课堂

版权所有 ◎2008-2024 四川医宗天康中医学研究院 ㊣版权声明 四川养生网 蜀ICP备13015422号-1